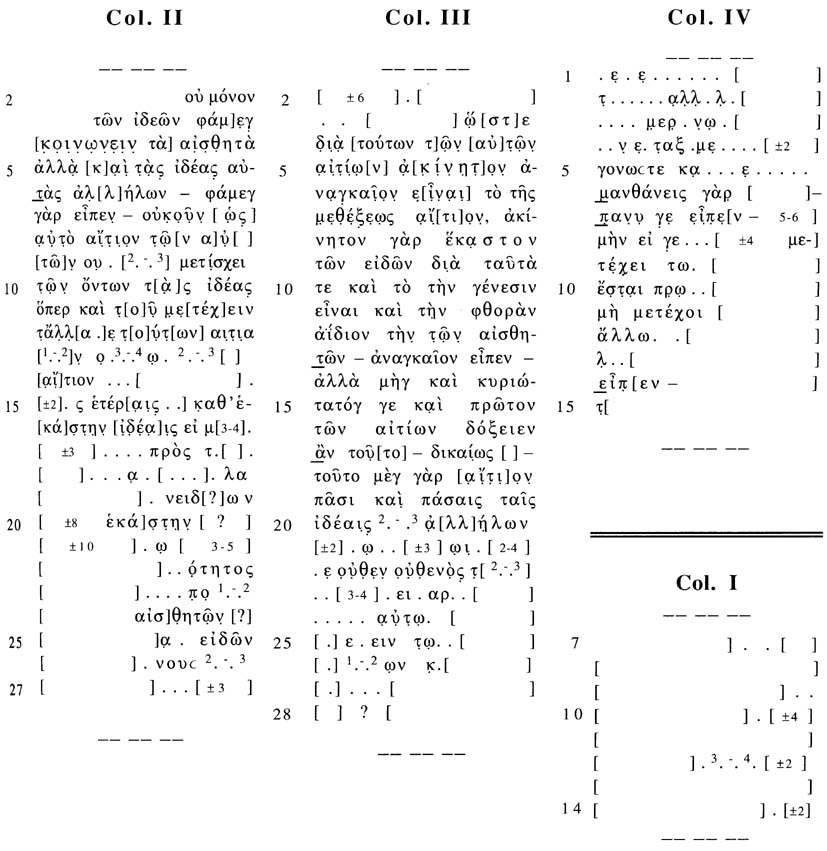

Première édition des deux textes littéraires d’Aï Khanoum (papyrus philosophique et parchemin) avec des photographies, un commentaire philosophique de Pierre Hadot, et une étude paléographique par G. Cavallo:

— Claude Rapin, Pierre Hadot, “Les Textes littéraires grecs de la trésorerie d'Aï Khanoum”, Bulletin de Correspondance Hellénique, 111, 1987, p. 225-266.

Deuxième édition résumant le contenu du premier article, avec des corrections et lectures complémentaires pour le papyrus et l’apport des hypothèses de Margherita Isnardi Parente (en col. II, 4 et col. III, 5):

— Claude Rapin, La Trésorerie du palais hellénistique d'Aï Khanoum. L'apogée et la chute du royaume grec de Bactriane (Fouilles d'Aï Khanoum VIII, Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan 33), Paris, De Boccard, 1992:

Chapitre XII sur les textes littéraires: p. 115-130. Sur le papyrus philosophique: p. 115-121, dessins pl. 52, photographie couleur pl. 125. Bibliographie sur les textes littéraires d’Aï Khanoum: p. 387.

Commentaire et édition:

— Margherita Isnardi Parente, “Il papiro filosofico di Aï Khanoum”, in Studi su codici e papiri filosofici. Platone, Aristotele, Ierocle, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1992, p. 169-188. (Comprend une édition du texte avec deux lectures supplémentaires par rapport à la deuxième édition [col. II, 4 et col. III, 5], et, notamment, l’attribution du fragment au Sophiste d’Aristote).

— Philippe

Hoffmann, “La philosophie grecque sur les bords de l'Oxus: un réexamen

du papyrus d'Aï Khanoum”, in Colloque La Grèce dans les profondeurs de

l'Asie, Actes J. Jouanna, V. Schiltz et M. Zink éd., Cahiers de la

Villa “Kerylos”, nº27, Paris: Diffusion De Boccard, 2016, p. 165-232.

Autres éditions commentées:

— Fabio Vendruscolo, “Note testuali al papiro di Ai-Khanum”, Papiri filosofici: Miscellanea di studi I (Accademia toscana di scienze e lettere “La Colombaria”, Studi, 163), 1997, p. 145-151.

— Jeffrey D. Lerner, “The Aï Khanoum philosophical papyrus”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd 142, 2003, p. 45-51. (Edition avec reconstitutions non conformes aux traces vérifiables sur les diapositives en couleur originales; confusion sur l’ordre des premières éditions).

Autres:

— Paul Bernard, “Campagne de fouilles 1976-1977 à Aï Khanoum (Afghanistan)”, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1978, p. 456-460.

— Margherita Isnardi Parente, L’eredità di Platone nell’Accademia antica, (Istituto italiano per gli studi filosofici. Saggi, 5), Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 1989. (Commentaire sur le papyrus philosophique d’Aï Khanoum: p. 19-20).

— E. Berti, “Le nuove ricerche sui frammenti di Aristotele”, Bollettino Filosofico, 22, 3, marzo 1988, p. 39.

— Ernesto La Croce, “El papiro de Ai Khanum”, Méthexis, 2, 1989, p. 69-72. (Avec une traduction en espagnol du texte philosophique).

— Edoardo Crisci, Scrivere greco fuori dell'Egitto. Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all'VIII d.C., premessa di G. Cavallo (Papyrologica Florentina, vol. XXVII), Firenze, Ed. Gonnelli, 1996, p. 162-170, pl. CXIX. (Etude paléographique à partir de l'édition du BCH 1987).

— C. Rapin, “Ellinisticheskaja sokrovishchnica Ajkhanum” (La trésorerie hellénistique d'Aï Khanoum), in Gorodskaja kul'tura Baktrii-Tokharistana i Sogda, Antichnost', rannee srednevekov'e. Materialy Sovetsko-Francuzskogo Kollokviuma (Samarkand, 1986) = La Culture urbaine de la Bactriane-Tokharistan et de la Sogdiane, Antiquité, Moyen Âge. Matériaux du colloque soviéto-français (Samarkand, 1986), Tashkent, FAN, 1987, p. 108-119, notamment p. 111 (fig. 3) et p. 112.

— I.R. Pichikjan, Kul'tura Baktrii. Akhemenidskij i èllinisticheskij periody (La culture de la Bactriane. Périodes achéménide et hellénistique), Moskva, “Nauka”, 1991, p. 272-273 (traduction et commentaire en russe).

— Paul Bernard, “Langue et épigraphie grecques dans l’Asie centrale à l’époque hellénistique”, dans Greek Archaeology without Frontiers, “Open Science” Lecture Series, Athens 2002, p. 81.

— Iscrizioni dello Estremo Oriente greco. Un repertorio, a cura di F. Canali De Rossi (Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, Bd 65; Österreichische Akademie der Wissenschaften, Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften), Bonn, 2004, n° 457p, p. 269-270. (Edition d'après les données anciennes de l'édition du BCH 1987).

— András, Kraft, “Az Ai Khanoum-i filozófiai töredék”, conférence, décembre 2008( en hongrois)

— G. Rougemont, Inscriptions grecques d'Iran et d'Asie centrale, à paraître.

| Commentaire et traduction (Claude Rapin, Pierre Hadot) D’après: Claude Rapin, La Trésorerie du palais hellénistique d'Aï Khanoum. L'Apogée et la chute du royaume grec de Bactriane (Fouilles d'Aï Khanoum VIII, Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan 33), Paris, De Boccard, 1992, p. 115-121. |

|

(Résumé: ne citer que les titres mentionnés ci-dessus)

— Col. II, ligne 4: fam]eg à la fin de col II, 3 ne peut être suivi que d'un mot commençant par une gutturale (g/k), d'où l'hypothèse koinônein de M. Isnardi Parente, "Il papiro filosofico", n. 5.

— Col. II, lignes 7-12: La lecture et la traduction sont très hypothétiques. Selon P. Hadot, le sens général du passage pourrait se résumer comme suit : "Le Principe est cause de la participation des Idées entre elles, ce qui est aussi être cause de la participation des choses sensibles aux Idées". Traduction de M. Isnardi Parente: "Ma dunque come causa stessa di quelle medesime non … partecipa a sua volta di quelle realtà che sono le idee, in quanto esso stesso di per sé è causa del fatto che le altre cose partecipino di queste …".

— Col. II, ligne 12: Talla = ta aisthêta: toutôn = ideôn? La traduction de ce passage repose également sur l'hypothèse qu'à la ligne 12 aitia est au féminin (M. Isnardi Parente, “Il papiro filosofico di Aï Khanoum”, n. 6), contrairement aux autres mentions de la notion de cause, qui sont toutes au neutre, mais cette alternance n'est pas surprenante dans la mesure où dans le même texte on trouve indistinctement un neutre ou un féminin pour la notion des Idées.

— Col. II, lignes 14 sqq.: "… semblablement, ce principe est une cause pour les autres Idées prises individuellement si elles participent entre elles …" ? Ligne 17: pros tauta? Ligne 18: allêla?

— Col. III, ligne 5: dans la lacune M. Isnardi Parente propose de restituer akinêton. Traduction: "… sì che per queste ragioni è necessario che la causa della partecipazione sia [immobile], dal momento che immobile è, per i motivi che abbiam detto, ciascuna delle idee, e per il fatto che eterno è il processo di nascita e morte delle cose sensibili …". On peut hésiter sur la traduction de dià avec génitif en ligne 4, mais pour P. Hadot la traduction "à cause de ces mêmes raisons" est préférable à celle de "entre ces mêmes causes.

Traduction (P. Hadot):

(Les nouvelles conjectures portées ici s'appuient sur l'hypothèse que ce texte développe le thème du principe de la participation, principe qu'il finit par qualifier comme la plus souveraine des causes (aition prôton). Il faut, pour cela, admettre la lecture ou à la place de ot en col. II, 8-9. La lecture aitiôn en col. II, 8 de l'édition du BCH était erronée et il fallait lire aition).

Col. II

<

… nous affirmons que ce ne sont pas seulement> les choses sensibles

<qui

5 participent des Idées>, mais que les

Idées <participent> aussi les unes des

autres.

— Nous l'affirmons en effet, dit-il.

—

Donc,

<…> (ce Principe) <…>, qui est cause, ne participe pas

des

10 mêmes

êtres que sont les Idées, <…> il est cause de ce que

les premières (les

choses

sensibles) <…> participent de celles-ci (les Idées),

<…> semblablement (?)

<…>

Suivent 18 lignes, très corrompues (c'est-à-dire environ 80 mots) dans lesquelles on peut lire aition (Principe), heter[ais?] kath'ekastên [ideai?]s (les autres Idées prises individuellement), puis deux fois eidôn (Idées), probablement isotêtos (égalité), et aisthêtôn (choses sensibles.

Col. III

5 … de

sorte que, à cause de ces mêmes raisons, la cause de la

participation est né-

cessairement

<…>, car chacune

des Idées est immobile pour les raisons susdites

10 et aussi parce

que la génération et la corruption des choses sensibles sont

éternelles.

— Cela est nécessaire, dit-il.

15 — Mais alors il semblerait bien que ce dont nous parlons fût la principale et la première des causes.

— Il le semblerait à bon droit, dit-il.

20 — Car ce dont nous parlons <est> cause pour toutes choses et pour toutes les Idées … des unes des autres.

Suivent treize lignes très corrompues (c'est-à-dire environ cinquante mots), dans lesquelles on peut lire notamment outhen outhenos.

Col. IV

6 … car tu comprends, je pense, ce que je veux dire.

— Tout à fait, dit-il.

10 — Mais alors, si … sera premier … ne participe pas.

Ce fragment de papyrus contient un extrait d'un dialogue philosophique copié dans une officine méditerranéenne vers le milieu du IIIe siècle environ (G. Cavallo). Dans son commentaire du BCH P. Hadot souligne la parenté de la forme de ce document avec celle des dialogues platoniciens. Ce dialogue, dans lequel un interrogateur mène la discussion en posant des thèses auxquelles un répondant donne son accord ou son refus par de courtes formules d'affirmation ou de négation, est de type "narratif", c'est-à-dire qu'il est rapporté soit dans le cadre d'un autre dialogue, soit par un des personnages du dialogue qui en général en est le principal. Le discours de l'interrogateur est développé en style direct. Hormis ceux des subordonnées, aucun verbe n'est conservé de la col. II, 7 à la col. III, 13.

Dans ce fragment, la discussion porte sur une doctrine qui distingue les choses sensibles (aisthêta) des Idées (ideai ou eidê). La notion de participation revient à cinq ou six reprises et celle de cause, sept fois (aition, au neutre, et peut-être aitia, féminin). Ces notions permettent d'affirmer que la discussion porte sur le thème des Idées et sur le problème de la causalité et de la participation. Si l'on admet, malgré les longues lacunes, les conjectures de notre transcription, le mouvement général de l'argumentation contenue dans ce fragment pourrait être le suivant :

1° Dans les premières lignes du fragment (col. II, 2-7), il semblerait que les interlocuteurs tombent d'accord sur la théorie de la participation, notamment sur le fait que "ce ne sont pas seulement les choses sensibles qui participent aux Idées, mais les Idées elles-mêmes qui participent entre elles".

Dans la suite du texte, pour lequel nous développons ici une conjecture qui n'apparaît pas dans la transcription de la première édition, figure à deux reprises une notion de cause (aition).

2° Cette notion est un Principe (col. II, 8) sur lequel se fonde la participation (col. III, 6-7) et dont l'interrogateur a sans doute déjà parlé. Cela signifie peut-être que le passage antérieur au point 1° comportait au moins deux développements sur la théorie des Idées, qui devaient permettre d'aboutir, dans notre passage, à l'identification de ce Principe :

— a) la théorie de la participation

— b) la thèse selon laquelle cette participation repose sur un Principe, que précise probablement aussi dans la même argumentation l'idée que ce Principe est distinct des Idées.

3° Ces développements a) et b) ci-dessus sont, comme tous les autres, acceptés par le répondant (col. II, 6-7). Précédemment, il pourrait avoir été démontré que ce Principe ne participe pas des Idées (répétition de cette notion en col. II, 7-10 ?), dans le cas où il est une cause qui régit la participation entre les choses sensibles et les Idées (col. II, 11-12). Dans le développement très lacunaire qui suit (col. II-13 sqq.), on peut supposer que l'interrogateur soutienne l'hypothèse selon laquelle ce schéma – que le Principe soit cause ou qu'il ne participe pas – vaut également dans le cas où il est question de la participation des Idées entre elles. Depuis col. II, 7, l'argumentation poursuit donc peut-être le parallélisme énoncé en col. II, 2-6. Elle se prolonge vers une comparaison des causes.

4° A partir de la seconde moitié de col. II, l'interrogateur veut peut-être montrer que, comme cause, le Principe est au-dessus des Idées. Il soutient en tout cas que ce Principe a une certaine qualité, que nous ne pouvons restituer avec certitude, puisque l'adjectif qui la définit est dans la lacune de col. III, 5.

5° En conclusion de cette démonstration, l'interrogateur rappelle que les Idées sont immobiles et que la génération et la corruption des choses sensibles sont éternelles (col. III, 7-13). Le fait que cet argument soit concentré en quelques lignes montre que cette notion a déjà été discutée auparavant. Si l'interrogateur la rappelle ici, cela signifie peut-être que la qualité décrite dans la lacune (col. III, 5) est nécessaire au principe pour faire communier les Idées entre elles.

6° L'hypothèse selon laquelle cette qualité du Principe est en rapport avec l'immobilité des Idées et l'éternité des choses sensibles amène l'interrogateur, en col III, 14-16, à la conclusion que ce Principe est la cause la plus fondamentale et première. En col. III, 18-21 il confirme cette conclusion en affirmant que cette réalité est "cause pour toutes choses et pour les Idées …".

Si l'on résume le contenu de ce passage, sans insister toutefois sur la traduction des passages obscurs de la col. II, il n'est pas exclu que dans un passage antérieur la démonstration de l'interrogateur ait porté sur la participation, puis sur l'identification de ce qu'on peut appeler le Principe qui régit cette dernière, avant d'affirmer, dans notre fragment plus précisément, que le Principe est supérieur à toutes les causes, quelles que soient les réalités – Idées ou choses sensibles – entrant dans la participation.

Le Principe ou la Cause Première est le sujet central du fragment, car la même argumentation où l'interrogateur affirme que l'aition prôton ne participe de rien, se poursuit encore en col IV, 10-11.

La notion abordée dans ce fragment sous l'aspect de la participation des Idées découle de la théorie platonicienne des Idées. Ce dialogue peut avoir été écrit dans une période qui s'étend de l'apogée de l'enseignement de Platon à l'Académie (aux environs de 370 av. J.‑C.) à la date du papyrus lui-même (vers 250 av. J.‑C.). Il peut être l'oeuvre d'un platonicien, Speusippe ou Xénocrate, par exemple, qui avaient tous deux écrit des dialogues, notamment des Peri Philosophias, ou d'Aristote dont le dialogue Peri Philosophias traitait très probablement de la théorie des Idées dans son second livre, ou encore d'un aristotélicien comme Théophraste ou Héraclide du Pont (lequel peut d'ailleurs être considéré aussi bien comme un platonicien).

Dans son étude, P. Hadot présente plusieurs arguments favorables à l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une oeuvre d'Aristote, et plus précisément de son Peri Philosophias (plus que de son Peri Ideôn, qui n'était peut-être pas un dialogue), en se basant sur les observations suivantes : la première concerne le passage du philosophe péripatéticien Cléarque de Soles à Aï Khanoum et le fait qu'il aurait pu contribuer à créer ou enrichir une bibliothèque au palais par l'apport de livres; la deuxième met en évidence un certain nombre de parallèles entre le vocabulaire de notre papyrus et celui d'Aristote. Assurément, tel qu'il se présente à nous actuellement, notre fragment suppose que l'interrogateur et le répondant admettent également la théorie des Idées, mais cela ne veut pas nécessairement dire que le dialogue est l'oeuvre d'un platonicien. En effet, la technique propre au dialogue permettait à l'auteur d'exprimer aussi bien ses propres idées que celles d'un adversaire, ou de conduire le répondant, par des arguments purement didactiques et artificiels, dans une impasse. Selon P. Hadot, ce dialogue pourrait donc bien être de la plume d'Aristote, pour exposer sa critique de la théorie des Idées d'un platonicien comme Xénocrate par exemple.

C'est précisément dans ce sens que Margherita Isnardi Parente présente son

étude du

papyrus et du milieu philosophique des successeurs de Platon. Etablissant une

reconstruction de la doctrine de Xénocrate, M. Isnardi Parente

présente cependant l'hypothèse selon laquelle ce texte d'Aï

Khanoum appartiendrait plutôt au Sophistês,

dialogue de jeunesse d'Aristote, dont le passage conservé ferait parler

Xénocrate lui-même dans l'exposition de sa doctrine.